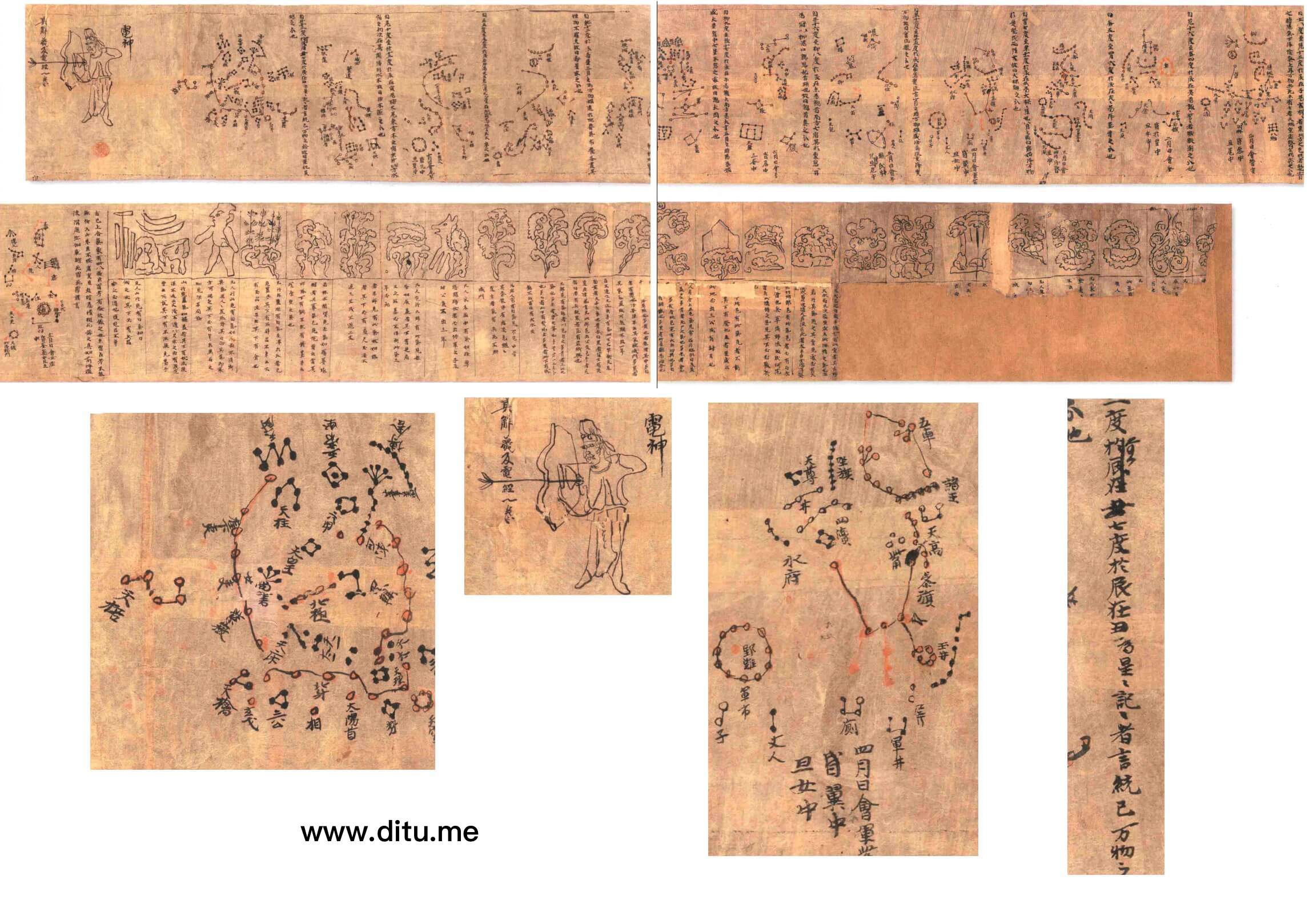

敦煌星图

许多古老的文明都有观察天象的历史传统,这样做的目的主要是因为他们认为天象的变化和活动主宰着地球生活的方方面面。在这些古老的文明中,中国在天文学和天体图的绘制方面是最先进的。《敦煌星图》是已知现存最古老的一幅天体地图,大约创作于公元649~684年之间(唐朝)。它是由匈牙利裔英国籍考古学家奥莱尔 • 斯坦因于1907年在中国西北地区丝绸之路重镇敦煌千佛洞的4万卷珍贵手稿中发现的。

《敦煌星图》的用纸十分讲究,所用纸张是当时最好的。该图全幅长近4米,而宽仅有24厘米。图的起首文字自右向左书写,讲述了云气占卜术的相关内容,即通过观察天空的自然现象来预测事情,并描述了各种“云气”(云的形状)。其后是十二时角星图(每一星图占天区的十二分之一),十二时角星图之后是北极区星图。

总体来看,这13幅星图概括了整个北半球所能见到的大部分恒星。据估算,《敦煌星图》中共计有1339颗恒星,分布在257个星座中,而所有这些都是在中国古代的皇家天文台上用肉眼就能够观察到的。

《敦煌星图》的注释中有 “臣李淳风”的字样,据此可以推断这位唐朝信奉道教的杰出的数学家、天文学家和历史学家曾参与过该图的创作。绘制这幅星图时,他参考了3本记录星象及星象占卜的天文学著作,其中最早的一部比他的《敦煌星图》还要早700年。图中部分标有颜色的恒星都注有最初发现该星的天文学家的名字。